Imprimido: 2025-10-26

Ver descripción archivística

Unidad documental simple 000652 - Visión de la música negra : Audición nº 1

Parte de Fondo Néstor Ortíz Oderigo

Área de identidad

Código de referencia

AR ABIBUNTREF C.BP-ORT-2-1-000652

Título

Visión de la música negra : Audición nº 1

Fecha(s)

Nivel de descripción

Unidad documental simple

Volumen y soporte

19 imágenes de fojas tamaño carta.

Área de contexto

Nombre del productor

Ortíz Oderigo, Néstor

(1912-1996)

Historia biográfica

Néstor Ortiz Oderigo, escritor, musicólogo, estudioso del jazz, el folklore y la cultura africanas, nació el 11 de febrero de 1912, fue autor de “Música y músicos de América”, “Perfiles del jazz”, “Historia del jazz”, “Diccionario del jazz”, “Panorama de la música afroamericana”, “Estética del jazz”, “Aspectos de la cultura africana en el Río de la Plata”, “Croquis del candombe”, “Voces del África en el Río de la Plata”, “Macumba”, “Calunga”. Participó en revistas y publicaciones como “Rivista da Etnografía”, “África”, “Le Musée Vivant”, “Le Jazz Hot” y “Jazz”.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Institución archivística

Historia archivística

Origen del ingreso o transferencia

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

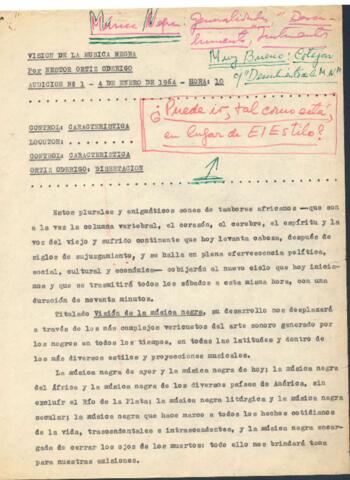

El texto mecanografiado que presenta el PDF, es un guion para el primer programa radial con este título. Emisión del día 4 de enero de 1964. Tiene nota manuscrita en tinta rosa y otra en verde.

Se transcriben las primeras 9 fojas con la disertación de

Néstor Ortíz Oderigo:

"Estos plurales y enigmáticos sones de tambores africanos que son a la vez la columna vertebral, el corazón, el cerebro, el espíritu y la voz del viejo y sufrido continente que hoy levanta cabeza, después de siglos de sojuzgamiento, y se halla en plena efervescencia política, social, cultural y económica cobijarán al nuevo ciclo que hoy iniciamos y que se trasmitirá todos los sábados a esta misma hora, con una duración de noventa minutos.

Titulado Visión de la música negra, su desarrollo nos desplazará a través de los más complejos vericuetos del arte sonoro generado por los negros en todos los tiempos, en todas las latitudes y dentro de los más diversos estilos y proyecciones musicales.

La música negra de ayer y la música negra de hoy; la música negra del África y la música negra de los diversos países de América, sin excluir el Río de la Plata; la música negra litúrgica y la música negra secular; la música negra que hace marco a todos los hechos cotidiano s de la vida, trascendentales e intrascendentes, y la música negra encargada de cerrar los ojos de los muertos: todo ello nos brindará tema para nuestras emisiones.

Desde luego que tampoco estarán ausentes las audiciones consagradas a los voceros de esta música: los curiosos y ricos instrumentos de la música africana y del arte sonoro afroamericano, territorio en el que África solo va a la zaga del Asia, que es el continente que mayor número de miembros ha aportado a la organografía. Tampoco quedarán fuera del marco de nuestro ciclo los grandes músicos de las más diversas corrientes estéticas, aunque daremos preferencia, por cierto, a los cultores del folklore o de las tendencias folklóricas, entre los que cuentan por decenas los artistas que se han hecho acreedores de la más seria atención, pero que, por motivos inexplicables, permanecen sumidos en la nebulosa del anonimato, a pesar de que es evidente que, durante estos últimos tiempos, algunos de ellos han salido a la superficie, como el nigeriano Olatunjie, quien, luego de dos décadas de permanencia en los Estados Unidos, fue "descubierto" por las compañías fonográficas y grabada parte de su opulenta y curiosa producción.

Pero no extendamos demasiado nuestro exordio. En radiofonía, los minutos son preciados. Entremos, pues, en el mundo maravillo so de la música negra, por la puerta de nuestro tema de hoy, que girará en torno del "descubrimiento" del arte sonoro de la gente de color, de sus proyecciones y avatares.

Es creencia muy generalizada, aun entre quienes debieran estar mejor informados, que la historia de la difusión de la música negra no va más allá de mediados del siglo anterior, cuando empiezan a desplazar se por el mundo los negro spirituals, que, durante dilatados años, quizá desde el preciso instante en que el hombre de color piso tierra norteamericana, se entonaban en las plantaciones, en las cabañas, en las pequeñas iglesias del sur de los Estados Unidos, antes de que el público o los estudiosos repararan en estas ricas manifestaciones del folklore.

Solo después de la guerra de Secesión fueron estas canciones "descubiertas". Lucy McKim Garrison fue el primer estudio so que reparó en esta especie musical. En 1862, en un artículo que ya es clásico, insertó dos de estas canciones. Una de ellas era Roll, Jordan, Roll (Ondea, Jordán, ondea).

Grabado por el conjunto de The Southernaires, escucharemos esta bella página de la música litúrgica afronorteamericana.

CONTROL: DISCO F9 1.

El primer intento amplio y serio de recopilar y analizar en profundidad los negro spirituals tuvo que aguardar cinco años más, hasta 1867. Fue entonces cuando vio la luz el libro que inicia la hoy generosa bibliografía de esta importante rama de la música negra. Hablamos de la obra titulada Cantos de esclavos de los Estados Unidos. En ella figuran piezas tales como Daniel, You Rock When I Rock y Go Down, Moses, que oiremos en versión fonográfica del coro de John Payne.

CONTROL: DISCO NO 1 Bis.

Los aportes bibliográficos citados no significan el "descubrimiento" de la música negra, como por ahí se ha escrito, sino de una faceta de ella: la música litúrgica de la Unión. Porque las dilatadas y potentes raíces de la historia del arte sonoro de origen africano, en un sentido universal, se desplazan muy lejos en el tiempo y en el espacio.

Corría el siglo XIV cuando el viajero árabe Ibn Batouta, doctor en Derecho y Teología en la Universidad de Túnez, visitó Abisinia y el Sudán. Y en un libro de viajes por Asia y el África, publicado en el año 1354 y varias veces reeditado por su importancia, describe con bastante amplitud diversos instrumentos de la organografía de los negros de esta última zona africana.

A esta descripción de la organografía africana siguen muchas otras y el tema se amplía a la danza y a la música, inclusive un relato efectuado por Vasco de Gama.

Pero quizá mucho más importante, por los instrumentos musicales que allí se describen y que han llegado hasta nuestros días, es la obra rotulada Historia de Etiopía oriental, publicada en 1609 con el auspicio del convento de Dominicanos de la ciudad portuguesa de Evora. Firmada por el padre Joao dos Santos, allí encontramos una amplia y minuciosa reseña de diversos miembros órgano gráficos empleados por los cafres, entre ellos el llamado balafón, cuya correcta denominación es la de marimba y que aparece en distintas zonas del África con los nombres más diversos.

De acuerdo con la clasificación de los musicólogos Erich M. von Horbostel y Curt Sachs, adoptada por la musicología científica, la marimba pertenece al género de los instrumentos idiófonos de percusión, Este miembro órgano gráfico, del que deriva el xilófono, se construía con una serie de varillas de madera, debajo de cada una de las cuales se colocaban sendas calabazas a manera de cajas de resonancia, aunque en su forma más "primitiva" carecía de resonadores. En la actualidad se fabrica con varillas de palo de rosa y resonadores tubulares de metal. Su ejecución se realiza merced a dos o cuatro palillos, macillos o baquetas, y es frecuente que esté a cargo de más de un instrumentista.

Las zonas del Congo y de Uganda son, tradicionalmente, las zonas africanas en que florecieron los más fabulosos ejecutantes de marimba, desde la época de los primeros navegantes hasta nuestros días. A continuación escucharemos una grabación captada en Kigumba Gombola, una aldea de Uganda, en la que tres ejecutantes percuten una marimba. El efecto es de una riqueza rítmica, melódica y tímbrica extraordinaria.

CONTROL: DISCO N° 2.

La marimba ha ejercido una singular influencia en toda la música negra del Nuevo Mundo, desde el Canadá hasta el Río de la Plata. En este sentido, interesante resulta señalar que en Guatemala es el instrumento nacional, y hasta se lo ha considerado, desde luego que erróneamente, un miembro organográfico originario de esas latitudes. La Argentina, que recibió influjos negros provenientes de la zona de los bantúes, observó la presencia de este instrumento. Y tanto Sarmiento como Ramos Mejía y otros autores que se han referido a las fiestas de los negros en nuestro medio, no han dejado de hablar de la marimba. Por otra parte, desaparecido este instrumento en algunos países de América, como los Estados Unidos, donde su ausencia se registra desde fines del siglo pasado, queda la gravitación de sus ritmos y de sus timbres, así como de la forma de canon que se observa en la música africana creada para este instrumento. Y quien escuche el arte sonoro creado en el África por los ejecutantes de marimba y la auténtica música del boogie woogie, generada por sus mejores cultores afronorteamericanos, no deberá esforzarse mucho para advertir las enormes similitudes que se observan entre ambos géneros.

Compro baremos lo dicho mediante un disco registrado por dos gran- des maestros del boogie woogie: Pete Johnson y Albert Ammons, que se unieron en el dúo titulado Movin' the Boogie (Movimiento de boogie).

CONTROL: DISCO No 3.

A través de los documentos mencionados comprobamos, una vez más, que la música negra no es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo, como se supone comúnmente al vincularla con el "modernismo", con la histeria de la primera posguerra y con la era mecánica y precipitada en que vivimos. Porque los primeros destellos de su historia escrita nos hacen dar un salto en el tiempo de por lo menos seis siglos. Es decir, nos colocan en una época anterior al establecimiento "oficial" del "comercio de ébano" en más de un país de América.

CONTROL: DISCO NO 3 Bis.

Lo más interesante en el campo de que hablamos es comprobar que, desde el año 1530, numerosos viajeros que surcaron el territorio del Brasil no dejaron de reparar en las expresiones musicales de los negros. Por otra parte, abundan las crónicas de jadas como fuentes documentales de singular relieve para la investigación en el terreno etnomusicológico. Y todos los autores no dejan de referirse a la música, a las danzas y a los instrumentos musicales, triángulo que siempre enmarca todas las actividades de la gente de color.

CONTROL: DISCO NO 4.

Necesario es mencionar, entre los documentos a que nos referimos, una obra muy conocida en el ámbito etnográfico y etnomusicológico, pues describe la música tak tupf y se refiere a un instrumento que acompaña siempre a los negros: la maraca. Es Historia de un viaje a la tierra del Brasil, que data de 1575 y suscribe Jean de Léry.

Singular importancia hay que asignar también a otra fuente bibliográfica que nos informa acerca del "descubrimiento" de la música negra. Hablamos del libro de Jean Baptiste Debret, titulado Viaje pintoresco e histórico al Brasil, publicado en el año 1835.

En las páginas de esta obra hallamos descripciones de instrumentos, referencias al "trovador negro" que canta secundado por el berimbau y a las danzas negras. Y en sus páginas hemos descubierto un dato del más alto interés y que, hasta ahora, nadie ha mencionado. En efecto, con respecto al ritmo de la música, anota que los negros lo marcaban con "dos tiempos precipitados y uno lento ". Es decir, es el conocido ritmo del baión, que recorrió el mundo al amparo del gran músico afro brasileño Luiz Gonzaga.

A este artista escucharemos, a través del disco, en la versión de Saudade da boa terra, baión interpretado al frente de su conjunto.

CONTROL: DISCO NO 4 Bis.

En el año 1808, un viajero inglés, John P. Roberto son, visitó el Campo de Santa Ana, en las afueras de Río de Janeiro, y observó los bailes de los negros, secundados por sus sempiternos atabaques o tambores. La escena que describe podría muy bien haber sido captada en el Congo o en Angola, pues todas las características de la danza que pinta, se dan cita en los bailes de esas zonas del continente de ébano. Es que el viajero se refiere al batuque. Vale decir, se trata de una danza originaria de Angola y del Congo.

El batuque ha llegado hasta nuestros días con los mismos detalles coreográficos descriptos por Robertson, a pesar de que no han faltado autores que lo han tildado de baile "moderno ". Data del siglo XVII y se bailaba en la famosa República de los Palmares, que los negros fun- daron en el Brasil en 1630 y se mantuvo hasta 1695. Es una típica danza de rueda y de competencia, perteneciente al ciclo tribal del baile africano. Para su realización se forma un ofreulo, dentro del cual danzan sucesivamente uno o varios solistas.

CONTROL: DISCO NO 5.

Situémonos ahora en los Estados Unidos, para referirnos a un ilustre cronista de la música negra: nada menos que Thomas Jefferson. Al tercer presidente de los Estados Unidos corresponde, entre otros honores, desde luego, el de que su libro titulado Notes on Virginia (Notas sobre Virginia), que vio la luz pública en el año 1784, sea, quizá, el primero, entre los publicados en América, que se refiere a la música de la gente de color, a cuya bibliografía hállase definitivamente incorporado. Porque esta obra consagra dilatados párrafos al quehacer artístico de los negros.

Desde luego que no es casual el hecho de que el ilustre estadista norteamericano haya colocado el acento en la actividad musical del pueblo de Cam. Hay dos poderosos motivos para que así haya ocurrido.

El primero de ellos es que Jefferson nació en el romántico estado de Virginia, una de las zonas en que la esclavitud alcanzó un grado de desarrollo inusitado. Y, precisamente por ello, donde el canto de los negros dio una de las notas más profundas y sobrecogedoras. Además, según sus biógrafos, no era un lego en el arte de la bella combinación de los sonidos. Ejecutaba el violín "de manera más que adecuada" y actuaba a menudo en dúo con otra figura esclarecida de la historia norteamericana: Patrick Henry, gobernador del estado natal de Jefferson y uno de los patriotas de la Revolución estadounidense. Por otra parte, estuvo en contacto directo y prolongado con el famoso Francis Hopkinson, considerado como el primer compositor norteamericano de importancia y uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia.

Con respecto a los miembros organográficos que los esclavos introdujeron en territorio norteamericano, anota el estadista ilustre: "El instrumento que les es propio es el banjar, que trajeron del África. Antecesor de la guitarra, sus cuerdas son, precisamente, las cuatro cuerdas graves de ese instrumento".

Desde luego que Jefferson incurre aquí en un error de carácter organográfico, pues el banjar o banjo no es un antecesor de la guitarra, instrumento que, como se sabe, es de ascendencia árabe, en tanto que el cordófono a que se refiere procede del Senegal, donde ha sido varias veces registrado por viajeros y exploradores.

CONTROL: DISCO No 6.

Durante los siglos XVII y XVIII, la documentación relativa a la música negra norteamericana no es muy generosa. Sin embargo, existen sobradas pruebas de que el hombre de color continuó en los Estados Unidos su tradición musical, coreográfica y organográfica, a despecho de las adversas condiciones en que se desarrollaba su precaria existencia. Y al penetrar en el siglo XIX, la bibliografía del género comienza a crecer a saltos.

En efecto, en el año 1817, el viajero alemán Félix Flugel visitó la ciudad de Nueva Orleans, y en su libro titulado Páginas de un diario de viaje al Mississippi hasta Nueva Orleans dejo estampada una de las descripciones más interesantes que se han registrado acerca de las fiestas de los negros que tenían lugar en la ex capital de Luisiana.

El valor fundamental del relato de este viajero estriba en que señala la presencia de la auténtica religión africana del Congo en los Estados Unidos, con sus danzas, sus cantos y sus instrumentos musicales característicos; religión que constituye una rama diversa y paralela a la que representan los shouts y los negro spirituals. La rama litúrgica del Congo a que se refiere Flugel es la misma que hasta nuestros días pervive en Haití, uno de cuyos cantos oiremos a continuación."

Se transcriben las primeras 9 fojas con la disertación de

Néstor Ortíz Oderigo:

"Estos plurales y enigmáticos sones de tambores africanos que son a la vez la columna vertebral, el corazón, el cerebro, el espíritu y la voz del viejo y sufrido continente que hoy levanta cabeza, después de siglos de sojuzgamiento, y se halla en plena efervescencia política, social, cultural y económica cobijarán al nuevo ciclo que hoy iniciamos y que se trasmitirá todos los sábados a esta misma hora, con una duración de noventa minutos.

Titulado Visión de la música negra, su desarrollo nos desplazará a través de los más complejos vericuetos del arte sonoro generado por los negros en todos los tiempos, en todas las latitudes y dentro de los más diversos estilos y proyecciones musicales.

La música negra de ayer y la música negra de hoy; la música negra del África y la música negra de los diversos países de América, sin excluir el Río de la Plata; la música negra litúrgica y la música negra secular; la música negra que hace marco a todos los hechos cotidiano s de la vida, trascendentales e intrascendentes, y la música negra encargada de cerrar los ojos de los muertos: todo ello nos brindará tema para nuestras emisiones.

Desde luego que tampoco estarán ausentes las audiciones consagradas a los voceros de esta música: los curiosos y ricos instrumentos de la música africana y del arte sonoro afroamericano, territorio en el que África solo va a la zaga del Asia, que es el continente que mayor número de miembros ha aportado a la organografía. Tampoco quedarán fuera del marco de nuestro ciclo los grandes músicos de las más diversas corrientes estéticas, aunque daremos preferencia, por cierto, a los cultores del folklore o de las tendencias folklóricas, entre los que cuentan por decenas los artistas que se han hecho acreedores de la más seria atención, pero que, por motivos inexplicables, permanecen sumidos en la nebulosa del anonimato, a pesar de que es evidente que, durante estos últimos tiempos, algunos de ellos han salido a la superficie, como el nigeriano Olatunjie, quien, luego de dos décadas de permanencia en los Estados Unidos, fue "descubierto" por las compañías fonográficas y grabada parte de su opulenta y curiosa producción.

Pero no extendamos demasiado nuestro exordio. En radiofonía, los minutos son preciados. Entremos, pues, en el mundo maravillo so de la música negra, por la puerta de nuestro tema de hoy, que girará en torno del "descubrimiento" del arte sonoro de la gente de color, de sus proyecciones y avatares.

Es creencia muy generalizada, aun entre quienes debieran estar mejor informados, que la historia de la difusión de la música negra no va más allá de mediados del siglo anterior, cuando empiezan a desplazar se por el mundo los negro spirituals, que, durante dilatados años, quizá desde el preciso instante en que el hombre de color piso tierra norteamericana, se entonaban en las plantaciones, en las cabañas, en las pequeñas iglesias del sur de los Estados Unidos, antes de que el público o los estudiosos repararan en estas ricas manifestaciones del folklore.

Solo después de la guerra de Secesión fueron estas canciones "descubiertas". Lucy McKim Garrison fue el primer estudio so que reparó en esta especie musical. En 1862, en un artículo que ya es clásico, insertó dos de estas canciones. Una de ellas era Roll, Jordan, Roll (Ondea, Jordán, ondea).

Grabado por el conjunto de The Southernaires, escucharemos esta bella página de la música litúrgica afronorteamericana.

CONTROL: DISCO F9 1.

El primer intento amplio y serio de recopilar y analizar en profundidad los negro spirituals tuvo que aguardar cinco años más, hasta 1867. Fue entonces cuando vio la luz el libro que inicia la hoy generosa bibliografía de esta importante rama de la música negra. Hablamos de la obra titulada Cantos de esclavos de los Estados Unidos. En ella figuran piezas tales como Daniel, You Rock When I Rock y Go Down, Moses, que oiremos en versión fonográfica del coro de John Payne.

CONTROL: DISCO NO 1 Bis.

Los aportes bibliográficos citados no significan el "descubrimiento" de la música negra, como por ahí se ha escrito, sino de una faceta de ella: la música litúrgica de la Unión. Porque las dilatadas y potentes raíces de la historia del arte sonoro de origen africano, en un sentido universal, se desplazan muy lejos en el tiempo y en el espacio.

Corría el siglo XIV cuando el viajero árabe Ibn Batouta, doctor en Derecho y Teología en la Universidad de Túnez, visitó Abisinia y el Sudán. Y en un libro de viajes por Asia y el África, publicado en el año 1354 y varias veces reeditado por su importancia, describe con bastante amplitud diversos instrumentos de la organografía de los negros de esta última zona africana.

A esta descripción de la organografía africana siguen muchas otras y el tema se amplía a la danza y a la música, inclusive un relato efectuado por Vasco de Gama.

Pero quizá mucho más importante, por los instrumentos musicales que allí se describen y que han llegado hasta nuestros días, es la obra rotulada Historia de Etiopía oriental, publicada en 1609 con el auspicio del convento de Dominicanos de la ciudad portuguesa de Evora. Firmada por el padre Joao dos Santos, allí encontramos una amplia y minuciosa reseña de diversos miembros órgano gráficos empleados por los cafres, entre ellos el llamado balafón, cuya correcta denominación es la de marimba y que aparece en distintas zonas del África con los nombres más diversos.

De acuerdo con la clasificación de los musicólogos Erich M. von Horbostel y Curt Sachs, adoptada por la musicología científica, la marimba pertenece al género de los instrumentos idiófonos de percusión, Este miembro órgano gráfico, del que deriva el xilófono, se construía con una serie de varillas de madera, debajo de cada una de las cuales se colocaban sendas calabazas a manera de cajas de resonancia, aunque en su forma más "primitiva" carecía de resonadores. En la actualidad se fabrica con varillas de palo de rosa y resonadores tubulares de metal. Su ejecución se realiza merced a dos o cuatro palillos, macillos o baquetas, y es frecuente que esté a cargo de más de un instrumentista.

Las zonas del Congo y de Uganda son, tradicionalmente, las zonas africanas en que florecieron los más fabulosos ejecutantes de marimba, desde la época de los primeros navegantes hasta nuestros días. A continuación escucharemos una grabación captada en Kigumba Gombola, una aldea de Uganda, en la que tres ejecutantes percuten una marimba. El efecto es de una riqueza rítmica, melódica y tímbrica extraordinaria.

CONTROL: DISCO N° 2.

La marimba ha ejercido una singular influencia en toda la música negra del Nuevo Mundo, desde el Canadá hasta el Río de la Plata. En este sentido, interesante resulta señalar que en Guatemala es el instrumento nacional, y hasta se lo ha considerado, desde luego que erróneamente, un miembro organográfico originario de esas latitudes. La Argentina, que recibió influjos negros provenientes de la zona de los bantúes, observó la presencia de este instrumento. Y tanto Sarmiento como Ramos Mejía y otros autores que se han referido a las fiestas de los negros en nuestro medio, no han dejado de hablar de la marimba. Por otra parte, desaparecido este instrumento en algunos países de América, como los Estados Unidos, donde su ausencia se registra desde fines del siglo pasado, queda la gravitación de sus ritmos y de sus timbres, así como de la forma de canon que se observa en la música africana creada para este instrumento. Y quien escuche el arte sonoro creado en el África por los ejecutantes de marimba y la auténtica música del boogie woogie, generada por sus mejores cultores afronorteamericanos, no deberá esforzarse mucho para advertir las enormes similitudes que se observan entre ambos géneros.

Compro baremos lo dicho mediante un disco registrado por dos gran- des maestros del boogie woogie: Pete Johnson y Albert Ammons, que se unieron en el dúo titulado Movin' the Boogie (Movimiento de boogie).

CONTROL: DISCO No 3.

A través de los documentos mencionados comprobamos, una vez más, que la música negra no es un fenómeno exclusivo de nuestro tiempo, como se supone comúnmente al vincularla con el "modernismo", con la histeria de la primera posguerra y con la era mecánica y precipitada en que vivimos. Porque los primeros destellos de su historia escrita nos hacen dar un salto en el tiempo de por lo menos seis siglos. Es decir, nos colocan en una época anterior al establecimiento "oficial" del "comercio de ébano" en más de un país de América.

CONTROL: DISCO NO 3 Bis.

Lo más interesante en el campo de que hablamos es comprobar que, desde el año 1530, numerosos viajeros que surcaron el territorio del Brasil no dejaron de reparar en las expresiones musicales de los negros. Por otra parte, abundan las crónicas de jadas como fuentes documentales de singular relieve para la investigación en el terreno etnomusicológico. Y todos los autores no dejan de referirse a la música, a las danzas y a los instrumentos musicales, triángulo que siempre enmarca todas las actividades de la gente de color.

CONTROL: DISCO NO 4.

Necesario es mencionar, entre los documentos a que nos referimos, una obra muy conocida en el ámbito etnográfico y etnomusicológico, pues describe la música tak tupf y se refiere a un instrumento que acompaña siempre a los negros: la maraca. Es Historia de un viaje a la tierra del Brasil, que data de 1575 y suscribe Jean de Léry.

Singular importancia hay que asignar también a otra fuente bibliográfica que nos informa acerca del "descubrimiento" de la música negra. Hablamos del libro de Jean Baptiste Debret, titulado Viaje pintoresco e histórico al Brasil, publicado en el año 1835.

En las páginas de esta obra hallamos descripciones de instrumentos, referencias al "trovador negro" que canta secundado por el berimbau y a las danzas negras. Y en sus páginas hemos descubierto un dato del más alto interés y que, hasta ahora, nadie ha mencionado. En efecto, con respecto al ritmo de la música, anota que los negros lo marcaban con "dos tiempos precipitados y uno lento ". Es decir, es el conocido ritmo del baión, que recorrió el mundo al amparo del gran músico afro brasileño Luiz Gonzaga.

A este artista escucharemos, a través del disco, en la versión de Saudade da boa terra, baión interpretado al frente de su conjunto.

CONTROL: DISCO NO 4 Bis.

En el año 1808, un viajero inglés, John P. Roberto son, visitó el Campo de Santa Ana, en las afueras de Río de Janeiro, y observó los bailes de los negros, secundados por sus sempiternos atabaques o tambores. La escena que describe podría muy bien haber sido captada en el Congo o en Angola, pues todas las características de la danza que pinta, se dan cita en los bailes de esas zonas del continente de ébano. Es que el viajero se refiere al batuque. Vale decir, se trata de una danza originaria de Angola y del Congo.

El batuque ha llegado hasta nuestros días con los mismos detalles coreográficos descriptos por Robertson, a pesar de que no han faltado autores que lo han tildado de baile "moderno ". Data del siglo XVII y se bailaba en la famosa República de los Palmares, que los negros fun- daron en el Brasil en 1630 y se mantuvo hasta 1695. Es una típica danza de rueda y de competencia, perteneciente al ciclo tribal del baile africano. Para su realización se forma un ofreulo, dentro del cual danzan sucesivamente uno o varios solistas.

CONTROL: DISCO NO 5.

Situémonos ahora en los Estados Unidos, para referirnos a un ilustre cronista de la música negra: nada menos que Thomas Jefferson. Al tercer presidente de los Estados Unidos corresponde, entre otros honores, desde luego, el de que su libro titulado Notes on Virginia (Notas sobre Virginia), que vio la luz pública en el año 1784, sea, quizá, el primero, entre los publicados en América, que se refiere a la música de la gente de color, a cuya bibliografía hállase definitivamente incorporado. Porque esta obra consagra dilatados párrafos al quehacer artístico de los negros.

Desde luego que no es casual el hecho de que el ilustre estadista norteamericano haya colocado el acento en la actividad musical del pueblo de Cam. Hay dos poderosos motivos para que así haya ocurrido.

El primero de ellos es que Jefferson nació en el romántico estado de Virginia, una de las zonas en que la esclavitud alcanzó un grado de desarrollo inusitado. Y, precisamente por ello, donde el canto de los negros dio una de las notas más profundas y sobrecogedoras. Además, según sus biógrafos, no era un lego en el arte de la bella combinación de los sonidos. Ejecutaba el violín "de manera más que adecuada" y actuaba a menudo en dúo con otra figura esclarecida de la historia norteamericana: Patrick Henry, gobernador del estado natal de Jefferson y uno de los patriotas de la Revolución estadounidense. Por otra parte, estuvo en contacto directo y prolongado con el famoso Francis Hopkinson, considerado como el primer compositor norteamericano de importancia y uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia.

Con respecto a los miembros organográficos que los esclavos introdujeron en territorio norteamericano, anota el estadista ilustre: "El instrumento que les es propio es el banjar, que trajeron del África. Antecesor de la guitarra, sus cuerdas son, precisamente, las cuatro cuerdas graves de ese instrumento".

Desde luego que Jefferson incurre aquí en un error de carácter organográfico, pues el banjar o banjo no es un antecesor de la guitarra, instrumento que, como se sabe, es de ascendencia árabe, en tanto que el cordófono a que se refiere procede del Senegal, donde ha sido varias veces registrado por viajeros y exploradores.

CONTROL: DISCO No 6.

Durante los siglos XVII y XVIII, la documentación relativa a la música negra norteamericana no es muy generosa. Sin embargo, existen sobradas pruebas de que el hombre de color continuó en los Estados Unidos su tradición musical, coreográfica y organográfica, a despecho de las adversas condiciones en que se desarrollaba su precaria existencia. Y al penetrar en el siglo XIX, la bibliografía del género comienza a crecer a saltos.

En efecto, en el año 1817, el viajero alemán Félix Flugel visitó la ciudad de Nueva Orleans, y en su libro titulado Páginas de un diario de viaje al Mississippi hasta Nueva Orleans dejo estampada una de las descripciones más interesantes que se han registrado acerca de las fiestas de los negros que tenían lugar en la ex capital de Luisiana.

El valor fundamental del relato de este viajero estriba en que señala la presencia de la auténtica religión africana del Congo en los Estados Unidos, con sus danzas, sus cantos y sus instrumentos musicales característicos; religión que constituye una rama diversa y paralela a la que representan los shouts y los negro spirituals. La rama litúrgica del Congo a que se refiere Flugel es la misma que hasta nuestros días pervive en Haití, uno de cuyos cantos oiremos a continuación."

Valorización, destrucción y programación

El material se conserva por su valor histórico y educativo. Se encuentra en proceso de digitalización para su consulta en línea.

Accruals

Sistema de arreglo

La documentación se guarda en carpetas ordenadas alfabéticamente con números correlativos dentro de cajones de un mueble de gran formato.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales, que poseen jerarquía constitucional desde la Reforma de 1994.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

Condiciones

Idioma del material

- español

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

Instrumentos de descripción

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Área de notas

Notas

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por autoridad

- Ortíz Oderigo, Néstor (Productor)

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

AR C ABIBUNTREF OS2SS1-23

Identificador de la institución

ABIBUNTREF

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Parcial

Fechas de creación revisión eliminación

2025-10-23: Creación.

Idioma(s)

- español

Escritura(s)

Fuentes

Nota del archivista

Descripción elaborada por María Elsa Rodríguez.

Metadatos del objeto digital

Tipo de soporte

Texto

Mime-type

application/pdf

Tamaño del archivo

3.4 MiB

Cargado

23 de octubre de 2025 10:17