Printed: 2026-01-31

View archival description

Item 000678 - El duende de la música negra

Part of Fondo Néstor Ortíz Oderigo

Identity area

Reference code

AR ABIBUNTREF C.BP-ORT-1-1-000678

Title

El duende de la música negra

Date(s)

Level of description

Item

Extent and medium

7 imágenes de fojas tamaño carta, 6 x 22,5 cm., 3 x 22,5 cm., 5 x 22,5 cm. y 15 x 22,5 cm.

Context area

Name of creator

Ortíz Oderigo, Néstor

(1912-1996)

Biographical history

Néstor Ortiz Oderigo, escritor, musicólogo, estudioso del jazz, el folklore y la cultura africanas, nació el 11 de febrero de 1912, fue autor de “Música y músicos de América”, “Perfiles del jazz”, “Historia del jazz”, “Diccionario del jazz”, “Panorama de la música afroamericana”, “Estética del jazz”, “Aspectos de la cultura africana en el Río de la Plata”, “Croquis del candombe”, “Voces del África en el Río de la Plata”, “Macumba”, “Calunga”. Participó en revistas y publicaciones como “Rivista da Etnografía”, “África”, “Le Musée Vivant”, “Le Jazz Hot” y “Jazz”.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Repository

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

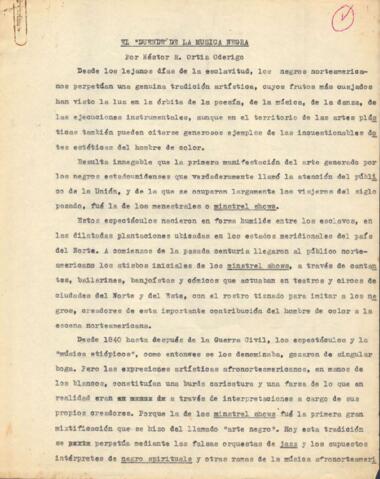

El PDF muestra un texto mecanografiado con una reseña de los minstrel shows.

"Desde los lejanos días de la esclavitud, los negros norteamericanos perpetúan una genuina tradición artística, cuyos frutos más cuajados han visto la luz en la órbita de la poesía, de la música, de la danza, de las ejecuciones instrumentales, aunque en el territorio de las artes plásticas también pueden citarse generosos ejemplos de las incuestionables dotes estéticas del hombre de color.

Resulta innegable que la primera manifestación del arte generado por los negroestadounidenses que verdaderamente llamó la atención del público de la Unión, y de la que se ocuparon largamente los viajeros del siglo pasado, fue la de los menestrales o minstrel shows.

Estos espectáculos nacieron en forma humilde entre los esclavos, en las dilatadas plantaciones ubicadas en los estados meridionales del país del Norte. A comienzos de la pasada centuria llegaron al público norteamericano los atisbos iniciales de los minstrel shows, a través de cantantes, bailarines, banjoístas y cómicos que actuaban en teatros y circos de ciudades del Norte y del Este, con el rostro tiznado para imitar a los negros, creadores de esta importante contribución del hombre de color a la escena norteamericana.

Desde 1840 hasta después de la Guerra Civil, los espectáculos y la "música etiópicos", como entonces se los denominaba, gozaron de singular boga. Pero las expresiones artísticas afronorteamericanos, en manos de los blancos, constituían una burda caricatura y una farsa de lo que en realidad eran a través de interpretaciones a cargo de sus propios creadores. Porque la de los minstrel shows fue la primera gran mixtificación que se hizo del llamado "arte negro". Hoy esta tradición se parta perpetúa mediante las falsas orquestas de jazz y los supuestos intérpretes de negro spirituals y otras ramas de la música afronorteamericana.

Durante la guerra entre el Norte y el Sur, el genuino arte sonoro del pueblo de Cam fué "descubierto". De entonces datan las primeras publicaciones sobre el tema, entre ellas, el libro que inicia la hoy copiosa bibliografía de la música afro estadounidense, Slave Songs of the United States (Canciones de esclavos de los Estados Unidos), de William Francis Allen, Charles Pickard Ware y Lucy McKim Garrison. Posteriormente, se organizaron diversos coros negros consagrados a la difusión de los spirituals, como el hoy muy famoso de la Universidad de Fisk, el del Institu-to Hampton y el McAdoo Jubilee Choir.

Los cantos seculares no tuvieron la misma suerte de las canciones litúrgicas, pues, durante dilatados años, fueron de apreciados como expresiones bastardas de la cultura afronorteamericana. Es así como puede aseverarse que, hasta 1911, en que el Dr. Howard W. Odum dio a la estampa un medular ensayo sobre aquella rama del cancionero negro, solo la música religiosa obtenía el salvo conducto que le permitía entrar en el ámbito de la gente "seria".

Sin embargo, el cancionero profano de los hombres de color de la Unión ofrece singulares atractivos y reviste una importancia social realmente extraordinaria. Porque a través de sus distintas expresiones, nos es posible ponernos en contacto con todos los pormenores de la angustiada vida de este sector étnico de los Estados Unidos, con sus problemas cotidianos, con todas las circunstancias de su cruenta lucha por la existencia.

Por otra parte, desde el punto de vista musical, cantos como los blues y las canciones de trabajo o work wongs -representantes bien característicos de la rama secular del folklore afronorteamericano-, exhiben ritmos, melodías y timbres de una riqueza y una originalidad singulares, así como notables son sus valores técnicos, etnográficos y expresivos.

Sabido es que la improvisación constituye el rasgo que tipifica toda la música surgida de las entrañas del folklore. Pero resulta incontrovertible que, entre los negros, este recurso aparece con mucha mayor frecuencia y alcanza planos de mayor hondura y solidez. Y se explica perfectamente, pues en el África Occidental, de donde la gente de color pasó en generoso número al Nuevo Mundo, el arte sonoro improvisado ha constituido siempre una faceta de suma importancia en el ámbito de su desarrollado lenguaje musical, tal como está de sobra documentado en copiosos relatos de viajeros, exploradores, antropólogos, etnógrafos y publicistas de recuerdos.

La variación es otra peculiaridad infaltable en el lenguaje de los músicos afronorteamericanos. Difícilmente el negro entona dos veces una misma página musical en forma idéntica. Siempre introduce variaciones y embellecimientos, para ponerse a tono con uno de los imperativos más destacados de su estética. Por otra parte, la variación y el embellecimiento surgen con toda facilidad y naturalidad, a causa del carácter skapkey sim ple y dinámico que acusan sus canciones. Porque, fieles a los dictados del folklore, la música negra se halla en constante ebullición, en permanente "movimiento". De ahí que el cantante modifique a su antojo el ritmo, la melodía, el timbre, las poesías.

Aunque generalmente comienza por el chorus -característica del cancionero de la gente de color-, puede también iniciar la versión por el verse. A veces sólo se sirve de aquél. Teje y entreteje las estrofas, los versos, las palabras, las frases musicales. En fin, por todos los medios busca la variación, el embellecimiento. Y en este sentido no hace sino perpetuar una vieja tradición africana. Porque en el África, el embellecimiento y la variación constituyen los pilares más sólidos sobre los cuales se yerguen las expresiones artísticas, tanto en el ámbito de las artes del tiempo, como en las del espacio.

Mencionemos también, entre las peculiaridades más notables del arte sonoro que nos ocupa el frecuente empleo de refrains o "estribillos" repetidos por el coro, en contestación a las frases siempre variadas del solista, Es así como se establece el tradicional call and response o canto antifonal o responsorial, sobre cuya base se llevan a cabo casi todas las creaciones de la música de origen negro, sean del África Occidental o de cualquier latitud de América, sin excluir el Río de la Plata, cuyos candombes se desarrollaban o desarrollan de acuerdo con esta premisa.

En estos últimos tiempos, como repercusión de un amplio movimiento que se observa tanto en América como en Europa, en pro del estudio científico y de la valorización técnica del llamado arte folklórico en general, y de las cuestiones afroamericanas en particular, consideradas éstas como una seria rama de la antropología cultural o etnología, la música negra, no sólo de los Estados Unidos, sino también la de todo nuestro continente, goza de una divulgación insospechada hace un par de décadas.

Desde luego que en este sentido la pujante fuerza estética, la estremecida vibración de su expresionismo, los innegables armónicos humanos y el profundo acorde universal que la música afroamericana aloja en su x cálido seno, han abierto picada entre los melómanos. Porque es evidente que el "duende" de la música negra se infiltra hasta en quienes son incapaces de otorgar estatura humana a sus creadores."

"Desde los lejanos días de la esclavitud, los negros norteamericanos perpetúan una genuina tradición artística, cuyos frutos más cuajados han visto la luz en la órbita de la poesía, de la música, de la danza, de las ejecuciones instrumentales, aunque en el territorio de las artes plásticas también pueden citarse generosos ejemplos de las incuestionables dotes estéticas del hombre de color.

Resulta innegable que la primera manifestación del arte generado por los negroestadounidenses que verdaderamente llamó la atención del público de la Unión, y de la que se ocuparon largamente los viajeros del siglo pasado, fue la de los menestrales o minstrel shows.

Estos espectáculos nacieron en forma humilde entre los esclavos, en las dilatadas plantaciones ubicadas en los estados meridionales del país del Norte. A comienzos de la pasada centuria llegaron al público norteamericano los atisbos iniciales de los minstrel shows, a través de cantantes, bailarines, banjoístas y cómicos que actuaban en teatros y circos de ciudades del Norte y del Este, con el rostro tiznado para imitar a los negros, creadores de esta importante contribución del hombre de color a la escena norteamericana.

Desde 1840 hasta después de la Guerra Civil, los espectáculos y la "música etiópicos", como entonces se los denominaba, gozaron de singular boga. Pero las expresiones artísticas afronorteamericanos, en manos de los blancos, constituían una burda caricatura y una farsa de lo que en realidad eran a través de interpretaciones a cargo de sus propios creadores. Porque la de los minstrel shows fue la primera gran mixtificación que se hizo del llamado "arte negro". Hoy esta tradición se parta perpetúa mediante las falsas orquestas de jazz y los supuestos intérpretes de negro spirituals y otras ramas de la música afronorteamericana.

Durante la guerra entre el Norte y el Sur, el genuino arte sonoro del pueblo de Cam fué "descubierto". De entonces datan las primeras publicaciones sobre el tema, entre ellas, el libro que inicia la hoy copiosa bibliografía de la música afro estadounidense, Slave Songs of the United States (Canciones de esclavos de los Estados Unidos), de William Francis Allen, Charles Pickard Ware y Lucy McKim Garrison. Posteriormente, se organizaron diversos coros negros consagrados a la difusión de los spirituals, como el hoy muy famoso de la Universidad de Fisk, el del Institu-to Hampton y el McAdoo Jubilee Choir.

Los cantos seculares no tuvieron la misma suerte de las canciones litúrgicas, pues, durante dilatados años, fueron de apreciados como expresiones bastardas de la cultura afronorteamericana. Es así como puede aseverarse que, hasta 1911, en que el Dr. Howard W. Odum dio a la estampa un medular ensayo sobre aquella rama del cancionero negro, solo la música religiosa obtenía el salvo conducto que le permitía entrar en el ámbito de la gente "seria".

Sin embargo, el cancionero profano de los hombres de color de la Unión ofrece singulares atractivos y reviste una importancia social realmente extraordinaria. Porque a través de sus distintas expresiones, nos es posible ponernos en contacto con todos los pormenores de la angustiada vida de este sector étnico de los Estados Unidos, con sus problemas cotidianos, con todas las circunstancias de su cruenta lucha por la existencia.

Por otra parte, desde el punto de vista musical, cantos como los blues y las canciones de trabajo o work wongs -representantes bien característicos de la rama secular del folklore afronorteamericano-, exhiben ritmos, melodías y timbres de una riqueza y una originalidad singulares, así como notables son sus valores técnicos, etnográficos y expresivos.

Sabido es que la improvisación constituye el rasgo que tipifica toda la música surgida de las entrañas del folklore. Pero resulta incontrovertible que, entre los negros, este recurso aparece con mucha mayor frecuencia y alcanza planos de mayor hondura y solidez. Y se explica perfectamente, pues en el África Occidental, de donde la gente de color pasó en generoso número al Nuevo Mundo, el arte sonoro improvisado ha constituido siempre una faceta de suma importancia en el ámbito de su desarrollado lenguaje musical, tal como está de sobra documentado en copiosos relatos de viajeros, exploradores, antropólogos, etnógrafos y publicistas de recuerdos.

La variación es otra peculiaridad infaltable en el lenguaje de los músicos afronorteamericanos. Difícilmente el negro entona dos veces una misma página musical en forma idéntica. Siempre introduce variaciones y embellecimientos, para ponerse a tono con uno de los imperativos más destacados de su estética. Por otra parte, la variación y el embellecimiento surgen con toda facilidad y naturalidad, a causa del carácter skapkey sim ple y dinámico que acusan sus canciones. Porque, fieles a los dictados del folklore, la música negra se halla en constante ebullición, en permanente "movimiento". De ahí que el cantante modifique a su antojo el ritmo, la melodía, el timbre, las poesías.

Aunque generalmente comienza por el chorus -característica del cancionero de la gente de color-, puede también iniciar la versión por el verse. A veces sólo se sirve de aquél. Teje y entreteje las estrofas, los versos, las palabras, las frases musicales. En fin, por todos los medios busca la variación, el embellecimiento. Y en este sentido no hace sino perpetuar una vieja tradición africana. Porque en el África, el embellecimiento y la variación constituyen los pilares más sólidos sobre los cuales se yerguen las expresiones artísticas, tanto en el ámbito de las artes del tiempo, como en las del espacio.

Mencionemos también, entre las peculiaridades más notables del arte sonoro que nos ocupa el frecuente empleo de refrains o "estribillos" repetidos por el coro, en contestación a las frases siempre variadas del solista, Es así como se establece el tradicional call and response o canto antifonal o responsorial, sobre cuya base se llevan a cabo casi todas las creaciones de la música de origen negro, sean del África Occidental o de cualquier latitud de América, sin excluir el Río de la Plata, cuyos candombes se desarrollaban o desarrollan de acuerdo con esta premisa.

En estos últimos tiempos, como repercusión de un amplio movimiento que se observa tanto en América como en Europa, en pro del estudio científico y de la valorización técnica del llamado arte folklórico en general, y de las cuestiones afroamericanas en particular, consideradas éstas como una seria rama de la antropología cultural o etnología, la música negra, no sólo de los Estados Unidos, sino también la de todo nuestro continente, goza de una divulgación insospechada hace un par de décadas.

Desde luego que en este sentido la pujante fuerza estética, la estremecida vibración de su expresionismo, los innegables armónicos humanos y el profundo acorde universal que la música afroamericana aloja en su x cálido seno, han abierto picada entre los melómanos. Porque es evidente que el "duende" de la música negra se infiltra hasta en quienes son incapaces de otorgar estatura humana a sus creadores."

Appraisal, destruction and scheduling

El material se conserva por su valor histórico y educativo. Se encuentra en proceso de digitalización para su consulta en línea.

Accruals

System of arrangement

La documentación se guarda en carpetas ordenadas alfabéticamente con números correlativos dentro de cajones de un mueble de gran formato.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales, que poseen jerarquía constitucional desde la Reforma de 1994.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

Conditions governing reproduction

Language of material

- Spanish

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Note

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

- Ortíz Oderigo, Néstor (Creator)

Description control area

Description identifier

AR C ABIBUNTREF OS1SS1-49

Institution identifier

ABIBUNTREF

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Partial

Dates of creation revision deletion

2025-10-23: Creación

Language(s)

- Spanish

Script(s)

Sources

Archivist's note

Descripción elaborada por María Elsa Rodríguez.

Digital object metadata

Media type

Text

Mime-type

application/pdf

Filesize

754.6 KiB

Uploaded

October 23, 2025 1:55 PM