Imprimido: 2026-01-31

Ver descripción archivística

Unidad documental simple 000714 - Relaciones del jazz con la música afrocubana

Parte de Fondo Néstor Ortíz Oderigo

Área de identidad

Código de referencia

AR ABIBUNTREF C.BP-ORT-1-1-000714

Título

Relaciones del jazz con la música afrocubana

Fecha(s)

Nivel de descripción

Unidad documental simple

Volumen y soporte

12 imágenes de fojas tamaño carta.

Área de contexto

Nombre del productor

Ortíz Oderigo, Néstor

(1912-1996)

Historia biográfica

Néstor Ortiz Oderigo, escritor, musicólogo, estudioso del jazz, el folklore y la cultura africanas, nació el 11 de febrero de 1912, fue autor de “Música y músicos de América”, “Perfiles del jazz”, “Historia del jazz”, “Diccionario del jazz”, “Panorama de la música afroamericana”, “Estética del jazz”, “Aspectos de la cultura africana en el Río de la Plata”, “Croquis del candombe”, “Voces del África en el Río de la Plata”, “Macumba”, “Calunga”. Participó en revistas y publicaciones como “Rivista da Etnografía”, “África”, “Le Musée Vivant”, “Le Jazz Hot” y “Jazz”.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Institución archivística

Historia archivística

Origen del ingreso o transferencia

Área de contenido y estructura

Alcance y contenido

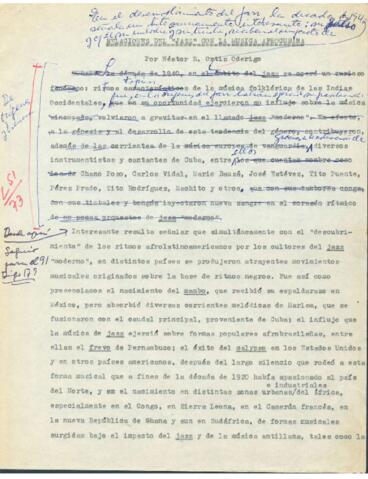

El PDF muestra un texto mecanografiado, con gran cantidad de notas manuscritas y correcciones, que hacen difícil la transcripción del mismo. Las primeras 7 fojas están numeradas y corresponden al título. Las siguientes, tienen otra numeración e indicaciones de que no son parte de este grupo documental. Se refieren a la danza de los negros.

Se inicia con el señalamiento de la década de 1940 como un hito para el jazz. Puede verse en los primeros párrafos, que Ortíz Oderigo ha marcado algunos para una emisión de un programa de radio para LS1 (Radio Municipal).

Luego se refiere al descubrimiento de los ritmos afrolatinoamericanos por los cultores del jazz "moderno". En la foja 4, menciona que la influencia de la música afrocubana sobre esta música, estriba en la absorción de los recursos que brinda el lenguaje del arte sonoro afroantillano: ..."desde los silencios que se insertan entre las frases del mambo hasta los poderosos conjuntos de bronces que lucen las agrupaciones que cultivan esta especie musical de los negros de Cuba.

Pero este derrotero trajo asimismo una profunda renovación en el ámbito organográfico de la música sincopada. Fue así como, al lado de la batería usual del jazz, o en reemplazo de ella, en las orquestas que están enroladas en esta tendencia toman asiento uno o más tambores conga, timbales afrocubanos y bongós, cuando no otros instrumentos de la misma procedencia, tales como el güiro, las maracas, el "pico de arado" y otros.

El empleo de estos ritmos y de estos instrumentos ha sido resistido por algunos críticos extranjeros que lo suponen fruto de las corrientes del jazz "moderno" o del deseo de lograr sólo el "color local", y no faltan quienes lo juzgan una regresión estética. Sin embargo, desde hace ya buenos años existe toda una tendencia en la música "culta" que busca nuevos timbres y sonoridades nuevas gracias al empleo de músicas e instrumentos étnicos, generados al calor de culturas extra europeas, sean africanas, indígenas u orientales. Por ejemplo, compositores tan intransigentemente "radicales", como el norteamericano Henry Cowell, han ido a Cuba para estudiar estos miembros organográficos y los han incorporado a la orquesta sinfónica. Y otro tanto ha hecho Prokofieff, quien en su cantata Alejandro Newsky incorporó el güiro afrocubano. Por otra parte, si la finalidad de una sección rítmica es producir ritmos y polirritmos, no vemos por qué motivos los hombres del jazz no pueden hacer uso de estos miembros órgano gráficos, tanto más cuanto que pertenecen a la misma tradición cultural de la que surgió el jazz, la tradición cultural del oeste de África. En este sentido, resulta ilustrativo tener presente que un clasicista de tan rancia estirpe como el pianista Jelly Roll Morton, quien caló hondo en esta veta mucho antes de que se vislumbrara el movimiento estético de que hablamos, no titubeó un solo instante en incorporar las castañuelas a su magnífico Jelly Roll Blues (...). CONCLUSION

Curioso resulta constatar que sólo un par de críticos extranjeros han captado la enorme trascendencia que encierra el movimiento estético que nos ocupa, en su vinculación con el jazz de filiación "moderna".

Y algunos comentaristas británicos y norteamericanos, evidentemente faltos de información de primera mano, han manifestado que la década de 1950 ha venido a demostrar que la corriente afrocubana del jazz es más bien una fase transitoria que una fuente de inspiración permanente.

Sin embargo, la verdad es que todas las expresiones del "nuevo" jazz, las que despiertan un interés más duradero y positivo son las que se yerguen sobre la base del tipo de jazz de que hablamos. Por otra parte, al paso de los años comprobamos que el ritmo afrocubano, afro antillano y aun africano se ha enseñoreado definitivamente de las principales orquestas de jazz. Y hay algunas que, por lo menos, alternan los ritmos comunes del jazz con los de procedencia afrocubana. Por otra parte, no cabe duda de que una vez que el ritmo del Caribe se infiltró en el jazz, la música sincopada transformó completa y definitivamente la expresión de su rostro.

Para finalizar cabe que nos preguntemos cuál es el aporte con que ha contribuido esta tendencia de la música sincopada. En primer lugar, digamos que ella brinda al jazz lo que realmente necesita en estos instantes: apego a formas clásicas, base tradicional y elementos largamente evolucionados, en los cuales fundar sus creaciones y sus "experimentos modernos". Porque esta corriente "criolla", a la que hasta ahora no se ha prestado la debida atención, es mucho más importante en el jazz en general de lo que a menudo se supone. No hay que olvidar que en Nueva Orleáns, donde el jazz lanzó su primer vagido, la población estaba integrada por españoles, franceses y africanos, y el elemento anglosajón se hallaba, en realidad, en minoría.

Por otro lado, es incuestionable que la gran evolución del jazz puede aguardarse más bien en el campo del ritmo y en el territorio de la búsqueda de los típicos instrumentos del folklore africano y afroamericano que lo respalda, que en la órbita de la armonía, donde la música europea parece agotar todas las posibilidades. Y en la música afro antillana hay una generosa fuente rítmica y un fabuloso acopio organográfico."

Fragmento del texto nº 2:

"Una copiosa e importante bibliografía en varios idiomas referente al hombre de color en los Estados Unidos, en el Brasil, en las Indias Occidentales, en las Guayanas y aun en el Río de la Plata -ya en 1773, Concolorcorvo, en su Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, 1773, aludió, aunque con bastante de sagrado, a la coreografía de los negros bozales- atestigua que para el pueblo de Cam la danza constituye una necesidad vital y un medio de expresión tan natural como el habla.

"Los africanos danzan por placer y por pesar, por amor y por odio; danzan para traer la prosperidad y para alejar la desgracia; danzan por motivos religiosos y para pasar el tiempo escribe Geoffrey Gorer1 --. Mucho más exótica que su piel y sus rasgos es esa característica pasión por sus danzas; el negro del África Occidental no es tanto el hombre primitivo como el hombre que expresa cada emoción con el movimiento rítmico del cuerpo (...). Los africanos bailaron hasta que por el coloniaje sus familias y sus clanes fueron destruidos, hasta que la ansiedad siempre creciente en ellos, provocada por los impuestos y el servicio militar, entenebreció sus vidas; hasta que los misioneros se lo prohibieron por considerarla una práctica idólatra y los administradores se lo quitaron porque perturbaba su sueño o impedía trabajar al pueblo; bailaron hasta que perdieron la necesaria energía para bailar. Todavía bailan en las aldehuelas donde no hay administradores ni misioneros, ni hombres blancos. Bailan con un entusiasmo, con una precisión y una ingenuidad que ninguna otra raza ha demostrado; el más pequeño grupo tiene su propio baile, distinto en vestimenta, movimiento..."

Sigue.

Se inicia con el señalamiento de la década de 1940 como un hito para el jazz. Puede verse en los primeros párrafos, que Ortíz Oderigo ha marcado algunos para una emisión de un programa de radio para LS1 (Radio Municipal).

Luego se refiere al descubrimiento de los ritmos afrolatinoamericanos por los cultores del jazz "moderno". En la foja 4, menciona que la influencia de la música afrocubana sobre esta música, estriba en la absorción de los recursos que brinda el lenguaje del arte sonoro afroantillano: ..."desde los silencios que se insertan entre las frases del mambo hasta los poderosos conjuntos de bronces que lucen las agrupaciones que cultivan esta especie musical de los negros de Cuba.

Pero este derrotero trajo asimismo una profunda renovación en el ámbito organográfico de la música sincopada. Fue así como, al lado de la batería usual del jazz, o en reemplazo de ella, en las orquestas que están enroladas en esta tendencia toman asiento uno o más tambores conga, timbales afrocubanos y bongós, cuando no otros instrumentos de la misma procedencia, tales como el güiro, las maracas, el "pico de arado" y otros.

El empleo de estos ritmos y de estos instrumentos ha sido resistido por algunos críticos extranjeros que lo suponen fruto de las corrientes del jazz "moderno" o del deseo de lograr sólo el "color local", y no faltan quienes lo juzgan una regresión estética. Sin embargo, desde hace ya buenos años existe toda una tendencia en la música "culta" que busca nuevos timbres y sonoridades nuevas gracias al empleo de músicas e instrumentos étnicos, generados al calor de culturas extra europeas, sean africanas, indígenas u orientales. Por ejemplo, compositores tan intransigentemente "radicales", como el norteamericano Henry Cowell, han ido a Cuba para estudiar estos miembros organográficos y los han incorporado a la orquesta sinfónica. Y otro tanto ha hecho Prokofieff, quien en su cantata Alejandro Newsky incorporó el güiro afrocubano. Por otra parte, si la finalidad de una sección rítmica es producir ritmos y polirritmos, no vemos por qué motivos los hombres del jazz no pueden hacer uso de estos miembros órgano gráficos, tanto más cuanto que pertenecen a la misma tradición cultural de la que surgió el jazz, la tradición cultural del oeste de África. En este sentido, resulta ilustrativo tener presente que un clasicista de tan rancia estirpe como el pianista Jelly Roll Morton, quien caló hondo en esta veta mucho antes de que se vislumbrara el movimiento estético de que hablamos, no titubeó un solo instante en incorporar las castañuelas a su magnífico Jelly Roll Blues (...). CONCLUSION

Curioso resulta constatar que sólo un par de críticos extranjeros han captado la enorme trascendencia que encierra el movimiento estético que nos ocupa, en su vinculación con el jazz de filiación "moderna".

Y algunos comentaristas británicos y norteamericanos, evidentemente faltos de información de primera mano, han manifestado que la década de 1950 ha venido a demostrar que la corriente afrocubana del jazz es más bien una fase transitoria que una fuente de inspiración permanente.

Sin embargo, la verdad es que todas las expresiones del "nuevo" jazz, las que despiertan un interés más duradero y positivo son las que se yerguen sobre la base del tipo de jazz de que hablamos. Por otra parte, al paso de los años comprobamos que el ritmo afrocubano, afro antillano y aun africano se ha enseñoreado definitivamente de las principales orquestas de jazz. Y hay algunas que, por lo menos, alternan los ritmos comunes del jazz con los de procedencia afrocubana. Por otra parte, no cabe duda de que una vez que el ritmo del Caribe se infiltró en el jazz, la música sincopada transformó completa y definitivamente la expresión de su rostro.

Para finalizar cabe que nos preguntemos cuál es el aporte con que ha contribuido esta tendencia de la música sincopada. En primer lugar, digamos que ella brinda al jazz lo que realmente necesita en estos instantes: apego a formas clásicas, base tradicional y elementos largamente evolucionados, en los cuales fundar sus creaciones y sus "experimentos modernos". Porque esta corriente "criolla", a la que hasta ahora no se ha prestado la debida atención, es mucho más importante en el jazz en general de lo que a menudo se supone. No hay que olvidar que en Nueva Orleáns, donde el jazz lanzó su primer vagido, la población estaba integrada por españoles, franceses y africanos, y el elemento anglosajón se hallaba, en realidad, en minoría.

Por otro lado, es incuestionable que la gran evolución del jazz puede aguardarse más bien en el campo del ritmo y en el territorio de la búsqueda de los típicos instrumentos del folklore africano y afroamericano que lo respalda, que en la órbita de la armonía, donde la música europea parece agotar todas las posibilidades. Y en la música afro antillana hay una generosa fuente rítmica y un fabuloso acopio organográfico."

Fragmento del texto nº 2:

"Una copiosa e importante bibliografía en varios idiomas referente al hombre de color en los Estados Unidos, en el Brasil, en las Indias Occidentales, en las Guayanas y aun en el Río de la Plata -ya en 1773, Concolorcorvo, en su Lazarillo de ciegos caminantes desde Buenos Aires hasta Lima, 1773, aludió, aunque con bastante de sagrado, a la coreografía de los negros bozales- atestigua que para el pueblo de Cam la danza constituye una necesidad vital y un medio de expresión tan natural como el habla.

"Los africanos danzan por placer y por pesar, por amor y por odio; danzan para traer la prosperidad y para alejar la desgracia; danzan por motivos religiosos y para pasar el tiempo escribe Geoffrey Gorer1 --. Mucho más exótica que su piel y sus rasgos es esa característica pasión por sus danzas; el negro del África Occidental no es tanto el hombre primitivo como el hombre que expresa cada emoción con el movimiento rítmico del cuerpo (...). Los africanos bailaron hasta que por el coloniaje sus familias y sus clanes fueron destruidos, hasta que la ansiedad siempre creciente en ellos, provocada por los impuestos y el servicio militar, entenebreció sus vidas; hasta que los misioneros se lo prohibieron por considerarla una práctica idólatra y los administradores se lo quitaron porque perturbaba su sueño o impedía trabajar al pueblo; bailaron hasta que perdieron la necesaria energía para bailar. Todavía bailan en las aldehuelas donde no hay administradores ni misioneros, ni hombres blancos. Bailan con un entusiasmo, con una precisión y una ingenuidad que ninguna otra raza ha demostrado; el más pequeño grupo tiene su propio baile, distinto en vestimenta, movimiento..."

Sigue.

Valorización, destrucción y programación

El material se conserva por su valor histórico y educativo. Se encuentra en proceso de digitalización para su consulta en línea.

Accruals

Sistema de arreglo

La documentación se guarda en carpetas ordenadas alfabéticamente con números correlativos dentro de cajones de un mueble de gran formato.

Área de condiciones de acceso y uso

Condiciones de acceso

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales, que poseen jerarquía constitucional desde la Reforma de 1994.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

Condiciones

Idioma del material

- español

Escritura del material

Notas sobre las lenguas y escrituras

Características físicas y requisitos técnicos

Instrumentos de descripción

Área de materiales relacionados

Existencia y localización de originales

Existencia y localización de copias

Unidades de descripción relacionadas

Área de notas

Notas

Puntos de acceso

Puntos de acceso por materia

Puntos de acceso por lugar

Puntos de acceso por autoridad

- Ortíz Oderigo, Néstor (Productor)

Área de control de la descripción

Identificador de la descripción

AR C ABIBUNTREF OS1SS1-52

Identificador de la institución

ABIBUNTREF

Reglas y/o convenciones usadas

Estado de elaboración

Final

Nivel de detalle

Parcial

Fechas de creación revisión eliminación

2025-10-24: Creación

Idioma(s)

- español

Escritura(s)

Fuentes

Nota del archivista

Descripción elaborada por María Elsa Rodríguez.

Metadatos del objeto digital

Tipo de soporte

Texto

Mime-type

application/pdf

Tamaño del archivo

2.2 MiB

Cargado

24 de octubre de 2025 13:11