Printed: 2026-01-31

View archival description

Item 000707 - Relaciones del jazz con la música afroantillana

Part of Fondo Néstor Ortíz Oderigo

Identity area

Reference code

AR ABIBUNTREF C.BP-ORT-1-1-000707

Title

Relaciones del jazz con la música afroantillana

Date(s)

Level of description

Item

Extent and medium

6 imágenes de fojas tamaño carta y 1 de 13,5 x 23,5 cm.

Context area

Name of creator

Ortíz Oderigo, Néstor

(1912-1996)

Biographical history

Néstor Ortiz Oderigo, escritor, musicólogo, estudioso del jazz, el folklore y la cultura africanas, nació el 11 de febrero de 1912, fue autor de “Música y músicos de América”, “Perfiles del jazz”, “Historia del jazz”, “Diccionario del jazz”, “Panorama de la música afroamericana”, “Estética del jazz”, “Aspectos de la cultura africana en el Río de la Plata”, “Croquis del candombe”, “Voces del África en el Río de la Plata”, “Macumba”, “Calunga”. Participó en revistas y publicaciones como “Rivista da Etnografía”, “África”, “Le Musée Vivant”, “Le Jazz Hot” y “Jazz”.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Sus primeros artículos aparecieron en la revista “Fonos” en 1928. Luego colaboró en diarios y revistas de todo el mundo como “La Nación”, “El Mundo”, “Nosotros”, “Lea y Vea”, “Davat”,“Saber Vivir”, “Sustancia”, “Associated Negro Press”, “Oportunity”, “Playback”, “Jazz

Magazine”, “Hot Club Magazine”, “Música Jazz”, “Pensamiento da América”, “Folha da Manha”, “Ritmo”, “Quilombo”, “Mundo Uruguayo”, “Rhythme”, “Australian Jazz Quarterly”.

Néstor Ortiz Oderigo había comenzado a entusiasmarse con la música de los afronorteamericanos a los catorce años. El amor por el jazz lo había conducido a interesarse en la cultura negra de toda Latinoamérica, en particular del Río de la Plata.

Murió en 1996, a los 84 años de edad. Su viuda donó la inmensa colección de libros sobre temas antropológicos, discos, tallas y tambores al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su sobrina, Alicia Dujovne Ortiz, donó material inédito a la Universidad de Tres de Febrero para dar a conocer parte de la obra que no fue publicada por el autor.

Murió en 1996, a los 84 años de edad.

Repository

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

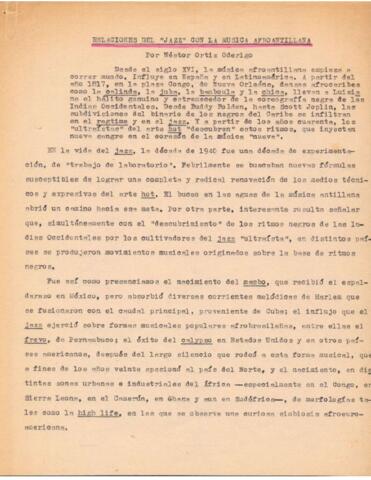

El PDF muestra un texto mecanografiado, que se transcribe, no así una nota en la foja final manuscrita, la que indica que debe ser regresada a otro grupo documental:

"Desde el siglo XVI, la música afro antillana empieza a correr mundo. Influye en España y en Latinoamérica. A partir del año 1817, en la plaza Congo, de Nueva Orleans, danzas afrocaribes. como la calinda, la juba, la bamboula y la chica, llevan a Luisiana el hálito genuino y estremecedor de la coreografía negra de las Indias Occidentales. Desde Buddy Bolden, hasta Scott Joplin, las subdivisiones del binario de los negros del Caribe se infiltran en el ragtime y en el jazz. Y a partir de los años cuarenta, los "ultraístas" del arte hot "descubren" estos ritmos, que inyectan nueva sangre en el corazón de la música "nueva".

En la vida del jazz, la década de 1940 fue una década de experimentación, de "trabajo de laboratorio", Febrilmente se buscaban nuevas fórmulas susceptibles de lograr una completa y radical renovación de los medios técnicos y expresivos del arte hot. El buceo en las aguas de la música antillana abrió un camino hacia esa meta. Por otra parte, interesante resulta señalar que, simultáneamente con el "descubrimiento" de los ritmos negros de las Indias Occidentales por los cultivadores del jazz "ultraísta", en distintos países se produjeron movimientos musicales originados sobre la base de ritmos negros.

Fue así como presenciamos el nacimiento del mambo, que recibió el espaldarazo en México, pero absorbió diversas corrientes melódicas de Harlem que se fusionaron con el caudal principal, proveniente de Cuba; el influjo que el jazz ejerció sobre formas musicales populares afro brasileñas, entre ellas el frevo, de Pernambuco; el éxito del calypso en Estados Unidos y en otros países americanos, después del largo silencio que rodeó a esta forma musical, que a fines de los años veinte apasionó al país del Norte, y el nacimiento, en distintas zonas urbanas e industriales del Africa -especialmente en el Congo, en Sierra Leone, en el Camerún, en Ghana y aun en Sudáfrica-, de morfologías tales como la high life, en las que se observa una curiosa simbiosis afro euroamericana.

Por cierto que la gravitación del arte sonoro de los negros de las Indias Occidentales, que no sólo se advierte en el jazz, sino también en la música de otros países, no constituye ninguna novedad. Se desplaza muy lejos en el tiempo y aparece en los albores de la música afronorteamericana. Desde el siglo XVI, la música afrocaribe empieza a correr mundo. Y antes de que transcurra mucho tiempo, influye sobre la de España y la de Latinoamérica, así como sobre la estadounidense. La Habana y Luisiana efectuaban un activo intercambio cultural. En las orillas del Mississippi, músicos afrocubanos cantaban y tañían sus instrumentos. Desde 1817, en la famosa plaza Congo, de Nueva Orleans, se ejecutaban danzas negras provenientes de las Antillas, como la calinda, la habanera, la majumba, la juba, la congo, la counjaille y la chica. Y los miembros organográficos utilizados eran de idéntica procedencia. Eran tambores conga y bamboula, marimbas y marimbulas. Porque, desde mucho antes de que el jazz abriera los ojos al mundo, la música afro estadounidense y la afro antillana habían ya unido sus cauces y se habían establecido profundos vínculos que luego fueron debilitándose por la influencia más densa del factor afro anglosajón sobre el elemento afrocriollo de Luisiana que, con el triunfo de las armas del Norte en la guerra de secesión, se vio disminuido.

Además, durante dilatados años, los esclavos introducidos en territorio de Luisiana no provenían directamente del África. Llegaban de Cuba, de Haití y de otras Antillas. Por otra parte, en ambas islas y en la citada región sureña norteamericana, las culturas africanas se sincretizaron con la francesa y la española. Y siervos de la misma procedencia fueron introducidos en los tres países. Por eso, las canciones de labor haitianas guardan una singular similitud con las afronorteamericanas, y el ragtime -género pianístico de los negros estadounidenses- posee reminiscencias de la música de la patria de Toussaint Louverture. Por eso, también, sólo en Luisiana se emplearon miembros de la organografía africana tales como las trompetas de bambu, provenientes de Haití, y marimbulas y marimbas importadas de Cuba.

Si bien resulta evidente que la música afro antillana está mucho más cerca de su matriz africana que el jazz, y a pesar de que su estructura rítmica es singularmente más opulenta y compleja que la del arte sincopado, no cabe duda en cuanto a que la música afrocubana y la haitiana han brindado al jazz ciertas características y que su parentesco puede ser advertido a poco de entrar en contacto con esas ramas de la música afroamericana. Por ejemplo, uno de los ritmos más característicos del jazz, el viejo charleston, que aún per- vive en todas sus manifestaciones, clásicas y contemporáneas, y que también aparece en canciones folklóricas de los negros norteamericanos y en danzas afroamericanas como la bamboula, es común en la música afrocubana y en la haitiana; se distingue por su sincopado constituido al agrupar una nota de un tiempo y medio con otra del mismo valor en un compás de 4/4. Los timbres dirties o "velados" que utilizan las músicas haitiana y afrocubana, también son característicos del jazz. En toda la música afro antillana se emplea el fraseo en ondulación descendente, característico del arte sincopado y oriundo del África occidental. El tangana rhythm, variante del charleston, está presente en la música negra de las Indias Occidentales, así como en los spirituals, en los blues, en el ragtime y en el jazz. Además, aparte otros recursos comunes a estos géneros musicales de origen negro, el vocablo vodou, así como los nombres de sus famosas reinas o sacerdotisas, de tanta influencia en Haití, aparecen con frecuencia en los títulos y en las poesías de diversas páginas de blues y de jazz. Entre tantos otros ejemplos, podemos mencionar la pieza clásica en el arte hot rotulada Eh, là bas!, cuyo título es una corrupción del nombre del orishá o dios africano -de singular gravitación en Haití, en Cuba y Brasil- Elegbará o Legbá, mensajero de los dioses o guardián de las encrucijadas en la mitología de los negros del Dahomey.

Los años veinte y treinta fueron años fructíferos en la órbita de la estética referida. Con distintos grados de eficacia, diversos artistas del jazz exploraron y explotaron esta vete, desde Bennie Moten, hasta Armstrong, pasando por Sidney Bechet y Clarence Williams. Zapador infantigable en diversos territorios del jazz, Duke Ellington abrió picada, en 1929, al grabar Rockin' In Rhythm, obra en que se mancomunan el pulso y la melodía de un spiritual, con un ritmo afrocubano sustentado por las "claves xilofónicas" de esa procedencia. Y no abandonó esta ruta. En ella continúa bregando.

Fundamentalmente, le influencia de la música afro antillana sobre el jazz estriba en la absorción de los recursos que brinda el arte sonoro del Caribe, desde los silencios que se insertan entre las frases del mambo, hasta los poderosos conjuntos de bronces que lucen las agrupaciones que cultivan esta especie musical. Pero este derrotero trajo, asimismo, una profunda renovación en el ámbito organográfico de la música sincopada. Fue así como, al lado de la percusión usual del jazz, o en su reemplazo, en las orquestas tomaron asierto uno o más tambores conga, timbales afrocubanos y bongoes, cuando no otros instrumentos de la misma procedencia. Y en los casos en que sólo se utiliza la batería, los ejecutantes imitan, con sus distintos implementos, los diversos ritmos y timbres de aquellos miembros organográficos. Como de costumbre, Duke Ellington abrid rutas inéditas en este sentido. Y en un disco de reciente aparición en los Estados Unidos, que acaba de llegar a nuestras manos, hasta explora los pedregosos caminos del limbo, danza acrobática de los negros de Trinidad, y anima sus ritmos sin incluir ningún instrumento típico.

Desde luego que la vinculación del "nuevo" jazz con la música afro antillana va más allá -bastante más allá- de la simple utilización de cierto ritmo, de algún recurso instrumental o de determinado membranófono. El arte sonoro de los negros del Caribe mudo por completo la expresión del rostro del jazz clásico. Porque el empleo de las múltiples subdivisiones del binario, la utilización de secciones rítmicas o de ritmos afro antillanos, que tornan más libre el pulso de las versiones, llevan por fuerza, a que los instrumentos me 1ódicos se vean obligados a emplear un fraseo distinto del que usan cuando el beat es regular. Es así como la famosa "linea continua" de improvisación que caracteriza al jazz de la hora actual, constituye uno de los derivados más directos de la gravitación afro antillana.

Algún crítico extranjero con telarañas en los oídos ha dicho que esta in- fluencia de la música negra de las Indias Occidentales sobre el jazz fue un "exotismo" del decenio de 1940. Sin embargo, en la actualidad, aunque los jazzmen "ultraistas" no busquen deliberadamente el tema y los recursos afro-caribes (y continúan buscándolos), el idioma está plenamente asimilado y palpita cotidianamente en el lenguaje de ellos. Porque han hecho suyos, definitivamente, los ideales estéticos de los artistas del Caribe. Y en buena hora.

EPIGRAFES

1. Formado estéticamente en los esotéricos rituales afrocubanos de los abakuás o fáñigos, Chano Pozo se convirtió en la principal punta de lanza de la penetración de los ritmos afro antillanos en el jazz "ultrafsta"; sus "toques" de conga con la orquesta de Dizzy Gillespie son hoy clásicos.

2. Lanzado a lo largo ya lo ancho del mapa de América por las huestes de Pérez Prado, el mambo recibió tantas influencias del jazz como las que, a su vez, irradió a la música sincopada en su dimensión "moderna".

3. Zapador infatigable en diversos territorios del jazz, Duke Ellington abrid picada en las tendencias estéticas del arte hot proyectadas hacia los ritmos e instrumentos musicales afrocaribes."

"Desde el siglo XVI, la música afro antillana empieza a correr mundo. Influye en España y en Latinoamérica. A partir del año 1817, en la plaza Congo, de Nueva Orleans, danzas afrocaribes. como la calinda, la juba, la bamboula y la chica, llevan a Luisiana el hálito genuino y estremecedor de la coreografía negra de las Indias Occidentales. Desde Buddy Bolden, hasta Scott Joplin, las subdivisiones del binario de los negros del Caribe se infiltran en el ragtime y en el jazz. Y a partir de los años cuarenta, los "ultraístas" del arte hot "descubren" estos ritmos, que inyectan nueva sangre en el corazón de la música "nueva".

En la vida del jazz, la década de 1940 fue una década de experimentación, de "trabajo de laboratorio", Febrilmente se buscaban nuevas fórmulas susceptibles de lograr una completa y radical renovación de los medios técnicos y expresivos del arte hot. El buceo en las aguas de la música antillana abrió un camino hacia esa meta. Por otra parte, interesante resulta señalar que, simultáneamente con el "descubrimiento" de los ritmos negros de las Indias Occidentales por los cultivadores del jazz "ultraísta", en distintos países se produjeron movimientos musicales originados sobre la base de ritmos negros.

Fue así como presenciamos el nacimiento del mambo, que recibió el espaldarazo en México, pero absorbió diversas corrientes melódicas de Harlem que se fusionaron con el caudal principal, proveniente de Cuba; el influjo que el jazz ejerció sobre formas musicales populares afro brasileñas, entre ellas el frevo, de Pernambuco; el éxito del calypso en Estados Unidos y en otros países americanos, después del largo silencio que rodeó a esta forma musical, que a fines de los años veinte apasionó al país del Norte, y el nacimiento, en distintas zonas urbanas e industriales del Africa -especialmente en el Congo, en Sierra Leone, en el Camerún, en Ghana y aun en Sudáfrica-, de morfologías tales como la high life, en las que se observa una curiosa simbiosis afro euroamericana.

Por cierto que la gravitación del arte sonoro de los negros de las Indias Occidentales, que no sólo se advierte en el jazz, sino también en la música de otros países, no constituye ninguna novedad. Se desplaza muy lejos en el tiempo y aparece en los albores de la música afronorteamericana. Desde el siglo XVI, la música afrocaribe empieza a correr mundo. Y antes de que transcurra mucho tiempo, influye sobre la de España y la de Latinoamérica, así como sobre la estadounidense. La Habana y Luisiana efectuaban un activo intercambio cultural. En las orillas del Mississippi, músicos afrocubanos cantaban y tañían sus instrumentos. Desde 1817, en la famosa plaza Congo, de Nueva Orleans, se ejecutaban danzas negras provenientes de las Antillas, como la calinda, la habanera, la majumba, la juba, la congo, la counjaille y la chica. Y los miembros organográficos utilizados eran de idéntica procedencia. Eran tambores conga y bamboula, marimbas y marimbulas. Porque, desde mucho antes de que el jazz abriera los ojos al mundo, la música afro estadounidense y la afro antillana habían ya unido sus cauces y se habían establecido profundos vínculos que luego fueron debilitándose por la influencia más densa del factor afro anglosajón sobre el elemento afrocriollo de Luisiana que, con el triunfo de las armas del Norte en la guerra de secesión, se vio disminuido.

Además, durante dilatados años, los esclavos introducidos en territorio de Luisiana no provenían directamente del África. Llegaban de Cuba, de Haití y de otras Antillas. Por otra parte, en ambas islas y en la citada región sureña norteamericana, las culturas africanas se sincretizaron con la francesa y la española. Y siervos de la misma procedencia fueron introducidos en los tres países. Por eso, las canciones de labor haitianas guardan una singular similitud con las afronorteamericanas, y el ragtime -género pianístico de los negros estadounidenses- posee reminiscencias de la música de la patria de Toussaint Louverture. Por eso, también, sólo en Luisiana se emplearon miembros de la organografía africana tales como las trompetas de bambu, provenientes de Haití, y marimbulas y marimbas importadas de Cuba.

Si bien resulta evidente que la música afro antillana está mucho más cerca de su matriz africana que el jazz, y a pesar de que su estructura rítmica es singularmente más opulenta y compleja que la del arte sincopado, no cabe duda en cuanto a que la música afrocubana y la haitiana han brindado al jazz ciertas características y que su parentesco puede ser advertido a poco de entrar en contacto con esas ramas de la música afroamericana. Por ejemplo, uno de los ritmos más característicos del jazz, el viejo charleston, que aún per- vive en todas sus manifestaciones, clásicas y contemporáneas, y que también aparece en canciones folklóricas de los negros norteamericanos y en danzas afroamericanas como la bamboula, es común en la música afrocubana y en la haitiana; se distingue por su sincopado constituido al agrupar una nota de un tiempo y medio con otra del mismo valor en un compás de 4/4. Los timbres dirties o "velados" que utilizan las músicas haitiana y afrocubana, también son característicos del jazz. En toda la música afro antillana se emplea el fraseo en ondulación descendente, característico del arte sincopado y oriundo del África occidental. El tangana rhythm, variante del charleston, está presente en la música negra de las Indias Occidentales, así como en los spirituals, en los blues, en el ragtime y en el jazz. Además, aparte otros recursos comunes a estos géneros musicales de origen negro, el vocablo vodou, así como los nombres de sus famosas reinas o sacerdotisas, de tanta influencia en Haití, aparecen con frecuencia en los títulos y en las poesías de diversas páginas de blues y de jazz. Entre tantos otros ejemplos, podemos mencionar la pieza clásica en el arte hot rotulada Eh, là bas!, cuyo título es una corrupción del nombre del orishá o dios africano -de singular gravitación en Haití, en Cuba y Brasil- Elegbará o Legbá, mensajero de los dioses o guardián de las encrucijadas en la mitología de los negros del Dahomey.

Los años veinte y treinta fueron años fructíferos en la órbita de la estética referida. Con distintos grados de eficacia, diversos artistas del jazz exploraron y explotaron esta vete, desde Bennie Moten, hasta Armstrong, pasando por Sidney Bechet y Clarence Williams. Zapador infantigable en diversos territorios del jazz, Duke Ellington abrió picada, en 1929, al grabar Rockin' In Rhythm, obra en que se mancomunan el pulso y la melodía de un spiritual, con un ritmo afrocubano sustentado por las "claves xilofónicas" de esa procedencia. Y no abandonó esta ruta. En ella continúa bregando.

Fundamentalmente, le influencia de la música afro antillana sobre el jazz estriba en la absorción de los recursos que brinda el arte sonoro del Caribe, desde los silencios que se insertan entre las frases del mambo, hasta los poderosos conjuntos de bronces que lucen las agrupaciones que cultivan esta especie musical. Pero este derrotero trajo, asimismo, una profunda renovación en el ámbito organográfico de la música sincopada. Fue así como, al lado de la percusión usual del jazz, o en su reemplazo, en las orquestas tomaron asierto uno o más tambores conga, timbales afrocubanos y bongoes, cuando no otros instrumentos de la misma procedencia. Y en los casos en que sólo se utiliza la batería, los ejecutantes imitan, con sus distintos implementos, los diversos ritmos y timbres de aquellos miembros organográficos. Como de costumbre, Duke Ellington abrid rutas inéditas en este sentido. Y en un disco de reciente aparición en los Estados Unidos, que acaba de llegar a nuestras manos, hasta explora los pedregosos caminos del limbo, danza acrobática de los negros de Trinidad, y anima sus ritmos sin incluir ningún instrumento típico.

Desde luego que la vinculación del "nuevo" jazz con la música afro antillana va más allá -bastante más allá- de la simple utilización de cierto ritmo, de algún recurso instrumental o de determinado membranófono. El arte sonoro de los negros del Caribe mudo por completo la expresión del rostro del jazz clásico. Porque el empleo de las múltiples subdivisiones del binario, la utilización de secciones rítmicas o de ritmos afro antillanos, que tornan más libre el pulso de las versiones, llevan por fuerza, a que los instrumentos me 1ódicos se vean obligados a emplear un fraseo distinto del que usan cuando el beat es regular. Es así como la famosa "linea continua" de improvisación que caracteriza al jazz de la hora actual, constituye uno de los derivados más directos de la gravitación afro antillana.

Algún crítico extranjero con telarañas en los oídos ha dicho que esta in- fluencia de la música negra de las Indias Occidentales sobre el jazz fue un "exotismo" del decenio de 1940. Sin embargo, en la actualidad, aunque los jazzmen "ultraistas" no busquen deliberadamente el tema y los recursos afro-caribes (y continúan buscándolos), el idioma está plenamente asimilado y palpita cotidianamente en el lenguaje de ellos. Porque han hecho suyos, definitivamente, los ideales estéticos de los artistas del Caribe. Y en buena hora.

EPIGRAFES

1. Formado estéticamente en los esotéricos rituales afrocubanos de los abakuás o fáñigos, Chano Pozo se convirtió en la principal punta de lanza de la penetración de los ritmos afro antillanos en el jazz "ultrafsta"; sus "toques" de conga con la orquesta de Dizzy Gillespie son hoy clásicos.

2. Lanzado a lo largo ya lo ancho del mapa de América por las huestes de Pérez Prado, el mambo recibió tantas influencias del jazz como las que, a su vez, irradió a la música sincopada en su dimensión "moderna".

3. Zapador infatigable en diversos territorios del jazz, Duke Ellington abrid picada en las tendencias estéticas del arte hot proyectadas hacia los ritmos e instrumentos musicales afrocaribes."

Appraisal, destruction and scheduling

El material se conserva por su valor histórico y educativo. Se encuentra en proceso de digitalización para su consulta en línea.

Accruals

System of arrangement

La documentación se guarda en carpetas ordenadas alfabéticamente con números correlativos dentro de cajones de un mueble de gran formato.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido por tratados internacionales, que poseen jerarquía constitucional desde la Reforma de 1994.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

El Archivo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, posee un régimen específico de consulta. En todos los casos, el usuario que desee acceder al archivo de manera presencial, deberá:

a) Solicitar un turno al personal de archivo, con los que se pactará el día y horario de la visita.

b) Completar una ficha en la que se requerirán sus datos personales y motivo de la su consulta.

c) Utilizar guantes descartables durante la manipulación de los documentos si no estuviesen ya disponibles en la web.

La modalidad de acceso y consulta del material determinada por la institución, tiende a facilitar el acceso al material y a la protección del patrimonio.

Se tendrá en cuenta la disponibilidad de tiempo, espacio y personal con que cuente al momento de la solicitud. El encargado del Archivo, detallará los documentos consultados (nº de caja y carpeta) y permanecerá con el usuario mientras manipule los mismos, para proteger la integridad de los bienes que custodia.

Podrán registrarse temporalmente fuera de la consulta los siguientes materiales: los fondos/documentos que no hayan sido organizados y/o catalogados, aquellos materiales cuyo estado de conservación no sea el adecuado para resistir el contacto directo, los documentos originales que estén en proceso de recuperación, estabilización y/o restauración.

Conditions governing reproduction

Language of material

- Spanish

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Notes area

Note

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

- Ortíz Oderigo, Néstor (Creator)

Description control area

Description identifier

AR C ABIBUNTREF OS1SS1-51

Institution identifier

ABIBUNTREF

Rules and/or conventions used

Status

Final

Level of detail

Partial

Dates of creation revision deletion

2025-10-24: Creación

Language(s)

- Spanish

Script(s)

Sources

Archivist's note

Descripción elaborada por María Elsa Rodríguez.

Digital object metadata

Media type

Text

Mime-type

application/pdf

Filesize

1.1 MiB

Uploaded

October 24, 2025 12:41 PM